Ecritures du XVIIème siècle

La Technographie

Dans cet article, je vais présenter l'ouvrage qui est pour moi le plus important concernant le Lettre Française.

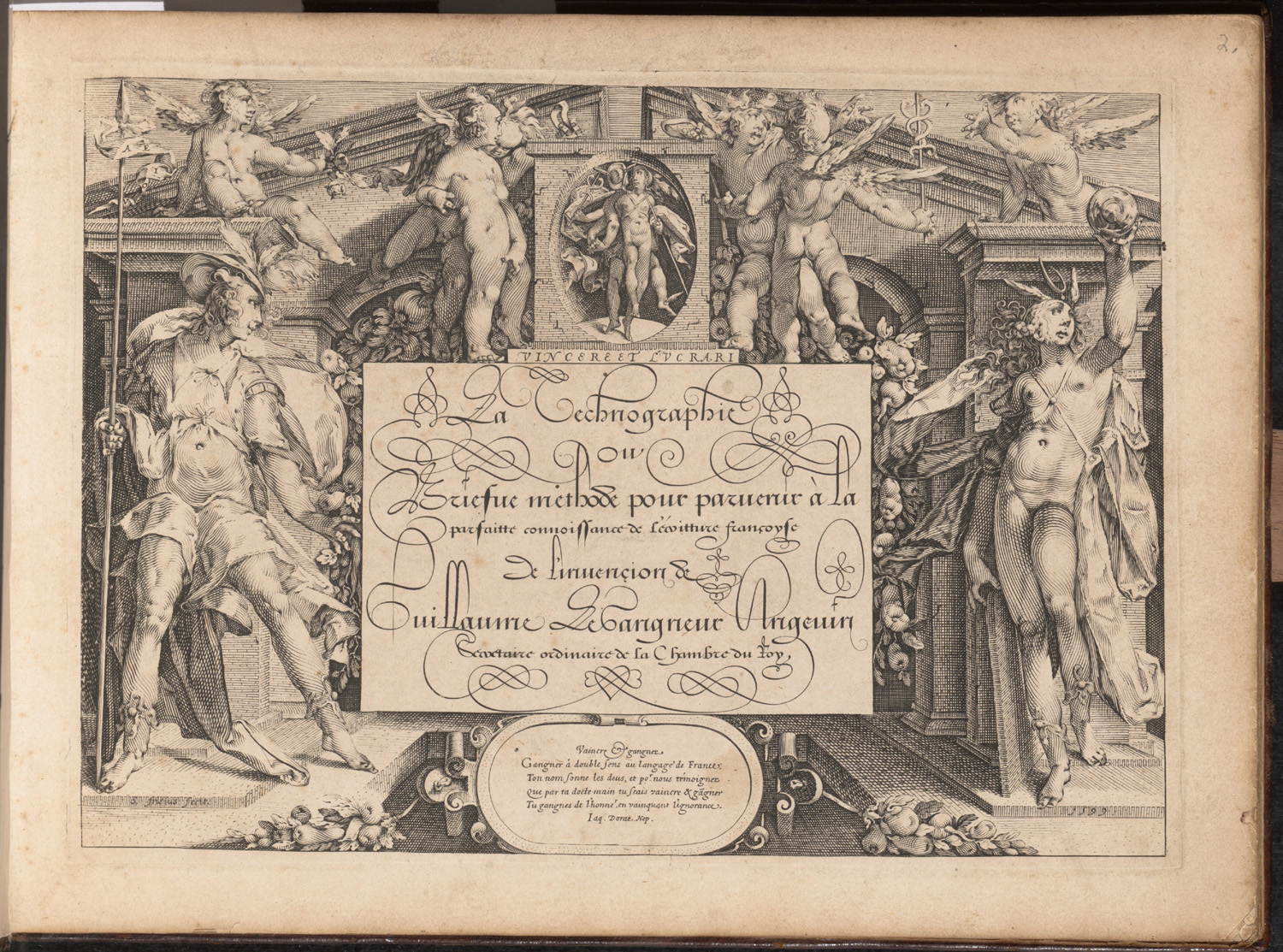

Il s'agit de ''La technographie'' de Guillaume Le Gangneur, calligraphe né à Angers en 1553 et décédé en 1624.

Il écrivit cet ouvrage avec deux autres, réunis en un seul volume paru en 1599, gravé par Frysius.

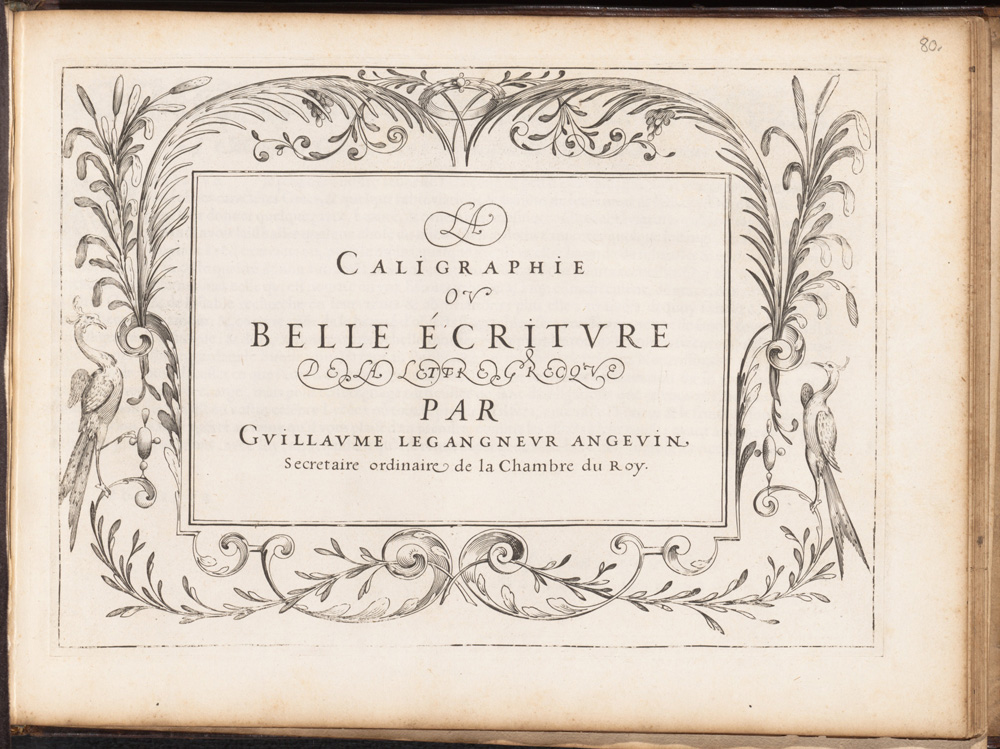

Les deux autres volumes sont ''La Rizographie'' qui présente des écritures de Lettre Italienne et ''La Caligraphie'' qui présente des écritures de langue grecque, dont voici les pages de titre et une page pour chacun d'eux.

Vincere et Lucrari est la devise du livre ''La Technographie'', qui s'intéresse à la Lettre Française.

Son titre complet est

La Technographie

ou

Briesve méthode pour parvenir à

la parfaite connoissance de l'ecritture françoyse,

de l'invençion de Guillaume LeGangneur Angevin,

Secrétaire ordinaire du Roy

Ce titre surplombe un petit quatrain intitulé ''Vaincre et Gangner''

''Gangner à double sens au langage de France

Ton nom sonne les deus, et pour nous témoigner

Que par ta docte main tu scais vaincre et gagner

Tu gangne de l'honneur en vainquant l'ignorance''.

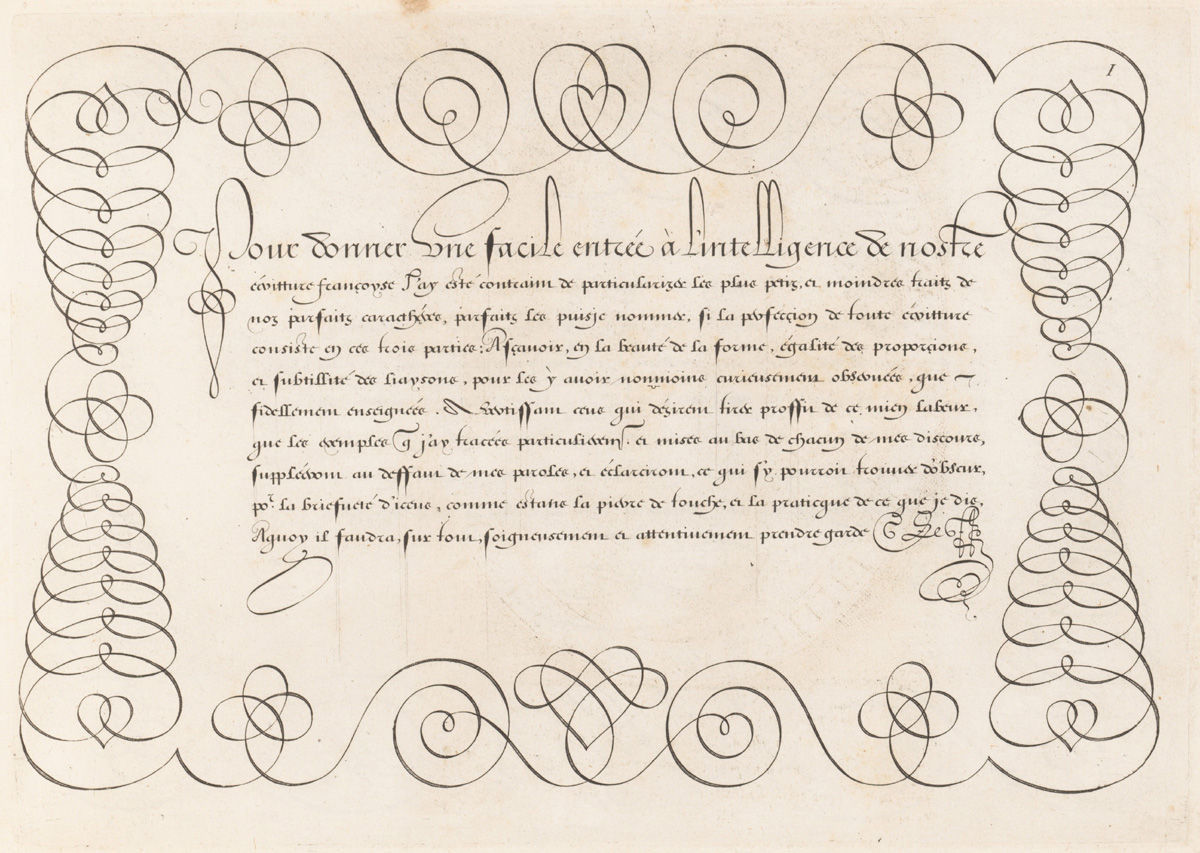

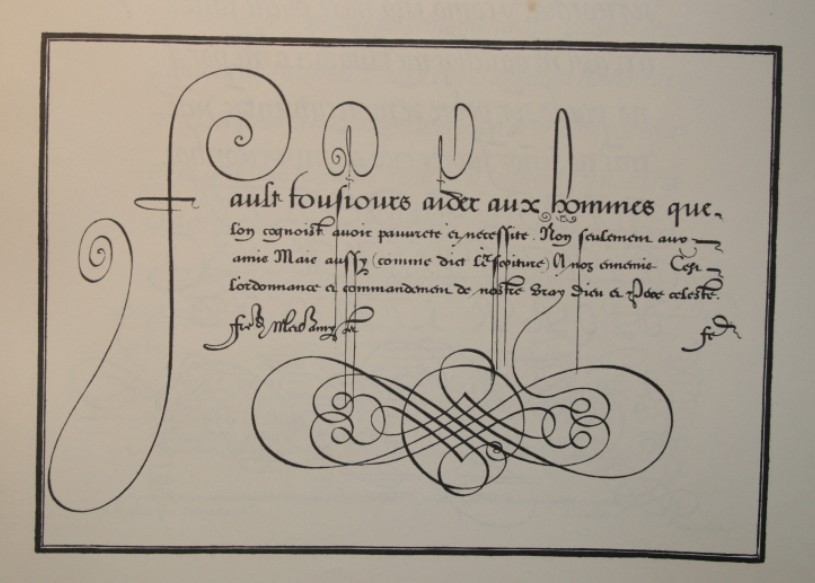

Avant d'entrer dans le vif du sujet il écrit plusieurs pages introductives dont celle-ci que j'aurais volontiers utilisé comme ''but de ce blog''.

''Ayant entrepris cet ouvrage pour faire proffiter indifféramment toutes sortes de personnes qui seront touchés de quelque désir de connoistre et apprendre la perfection de l'ecritture, et non seulement pour en ouvrir et communiquer les secrets, à ceus qui sont desja avancés en la connoissance d'icelle; J'ay faict cet alphabet en grande forme, à fin que l'on puisse conoistre avec le compas, les mesures et proportions qu'elles doyvent avoir''.

La composition de ce texte et son encadrement sont tout simplement délicieux.

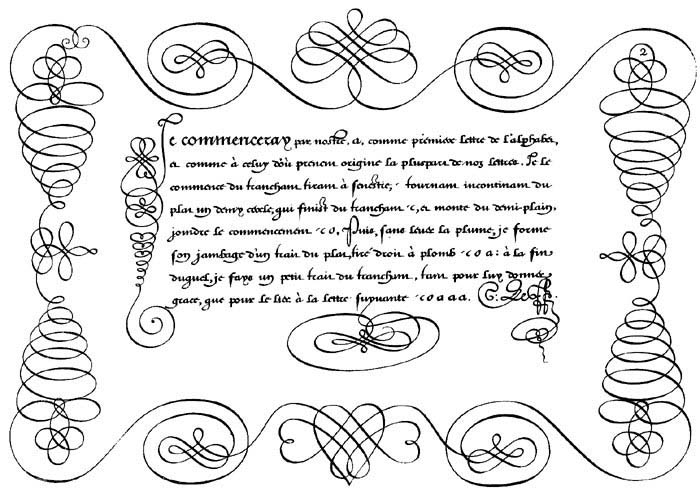

Il y a d'autre pages introductives dont celle-ci qui parle un peu de sa méthode pédagogique.

Il y donne aussi et surtout les trois éléments qui constituent pour lui la ''perfection de toute écriture'':

- La beauté des formes

- L'égalité des proportions

- La subtilité des liaisons

Cela est toujours bien vrai aujourd'hui et Hermann Zapf ne l'a pas oublié dans sa ''design philosophy''.

C'est vraiment vraiment fondamental !

Par la suite, il va donc entrer dans le vif du sujet et décortiquer pas à pas la réalisation de sa superbe Lettre Française.

Pour mieux apprécier la perfection de son écriture, je mets un gros plan de la page précédente.

On voit mieux la rigueur s'accordant à la grâce et à la finesse, la vivacité du trait mais dans la légèreté.

Sobre, efficace, parfait

Et donc, il explique chaque étape de son écriture, dans le savoureux français de son époque qui est un régal.

Je retranscris ici ses explications pour écrire le ''a'' minuscule

''Je le commence du tranchant tirant à senestre, tournant incontinant du plat un demy cercle, qui finist du tranchant, et monte du demy-plain joindre le commencement.

Puis, sans lever la plume, je forme son jambage d'un trait du plat, tiré droit à plomb; à la fin duquel, je faye un petit trait du tranchant, tant pour luy donner grâce que pour le lier à la lettre suivante.''

Difficile d'être plus précis !

J'ajoute une autre page d'explications (sur ''c'' ''e'' et ''d'')

Voilà donc un aperçu de l'oeuvre de G.Le Gangneur, particulièrement de sa Lettre Française, qui est sans doute la plus belle.

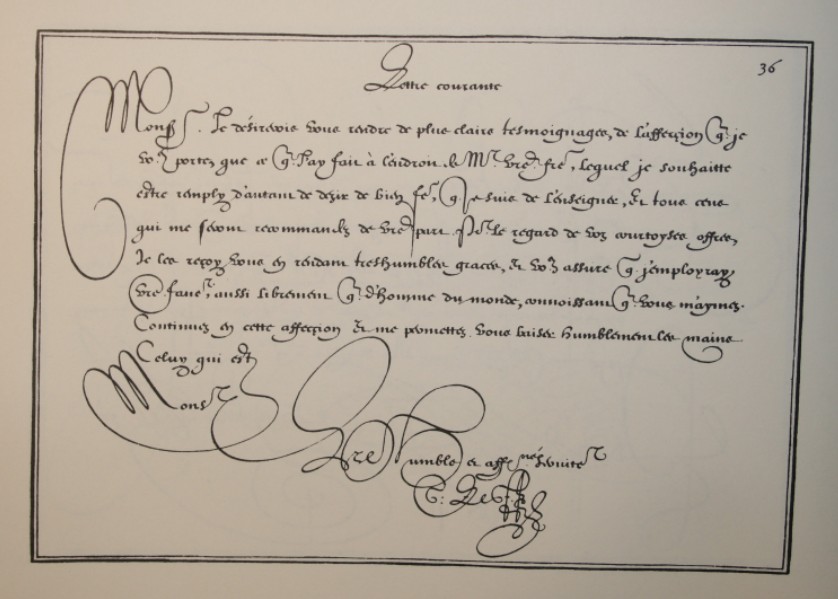

Pour conclure, voici une dernière page de ce formidable artiste, qui présente une Lettre Française plus cursive, qu'il nomme ''Lettre courante''; et qui me rappelle la Lettre Minute dont je reparlerai peut-être.

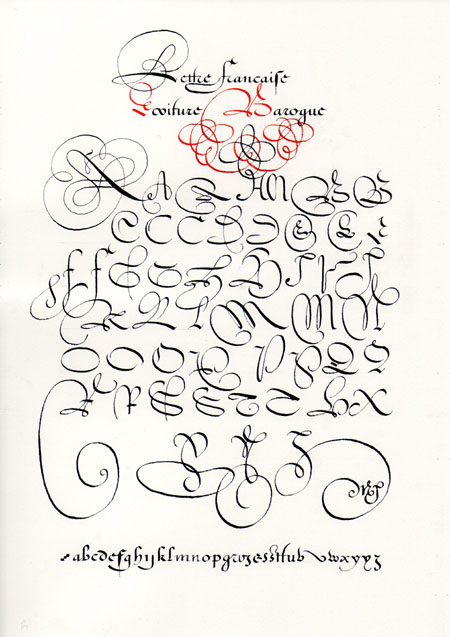

Modèle pédagogique

Ce modèle a été fait avec une plume carrée comme on peut le voir sur la vidéo.

Certaines capitales sont penchées tantôt dans un sens tantôt dans l'autre; il n'y a pas de règle pour cela si ce n'est le bon goût.

Dans les minuscules les ''f'' et ''s'' longs peuvent également etre penchés (mais toujours vers l'avant).

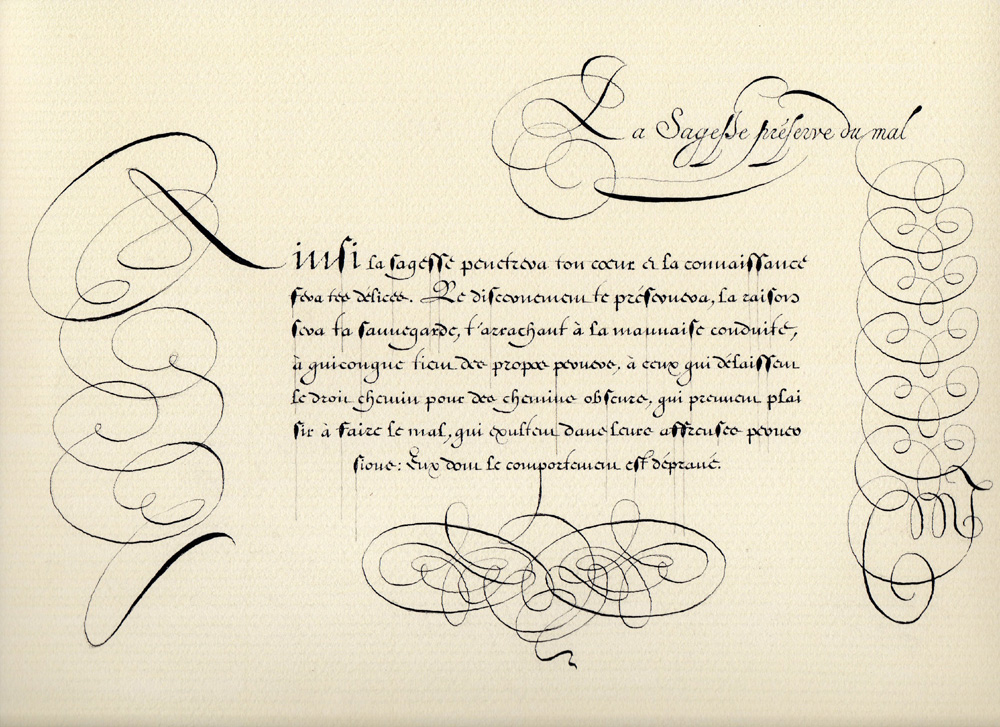

L'exemple ci-dessous a été fait sur papier Fabriano Roma 24x33cm avec une plume carrée et une plume pointue ainsi que de l'encre ferro-gallique.

Le module de la lettre française est de 2 mm pour un interlignage de 8mm.

J'utilise toujours les formes anciennes particulières, les liaisons d'autrefois, sans chercher à être ''moderne''.

Tant pis pour la lisibilité, mais enrichissons-nous du génie de notre culture.

Le texte est un extrait du Livre des Proverbes de la Bible :

''La sagesse préserve du mal.

Ainsi la sagesse pénètrera ton coeur et la connaissance fera tes délices. Le discernement te préservera, la raison sera ta sauvegarde, t'arrachant à la mauvaise conduite, à quiconque tient des propos pervers, à ceux qui délaissent le droit chemin pour des chemins obscurs, qui prennent plaisir à faire le mal, qui exultent dans leurs affreuses perversions: eux dont le comportement est dépravé.''

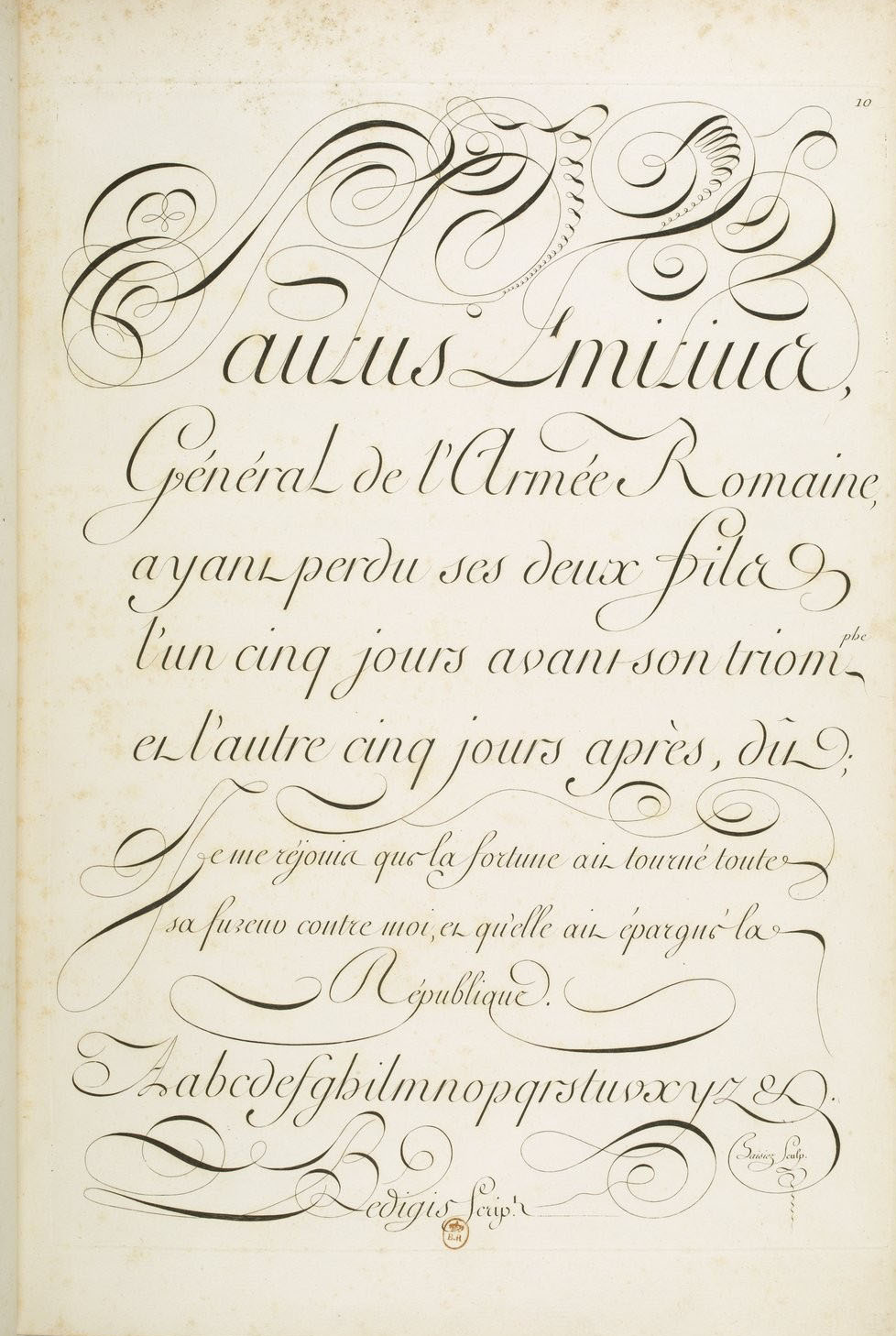

Introduction aux écritures du XVIIème siècle

Au début du XVIIème siècle, la calligraphie en Europe connaissait encore des particularismes nationaux qui s'étaient développés principalement vers la fin du moyen-âge, surtout à l'époque gothique.

En effet, si la gothique textura, depuis le XIIIème siècle, s'était imposée à peu près sur toute l'Europe comme la ''grande écriture internationale'', certains pays l'ont adaptée à leur culture, par exemple l'Italie l'a rendue plus ronde (Rotunda), l'Allemagne plus aigüe (Schwabacher puis Fraktur).

A la renaissance, les choses ne se sont pas arrangées puisque les pays ont de nouveau adapté, à leur façon, humanistique et surtout chancelière venues d'Italie.

On a donc à chaque fois un socle commun, gothique ou chancelière, et plus ou moins une adaptation nationale.

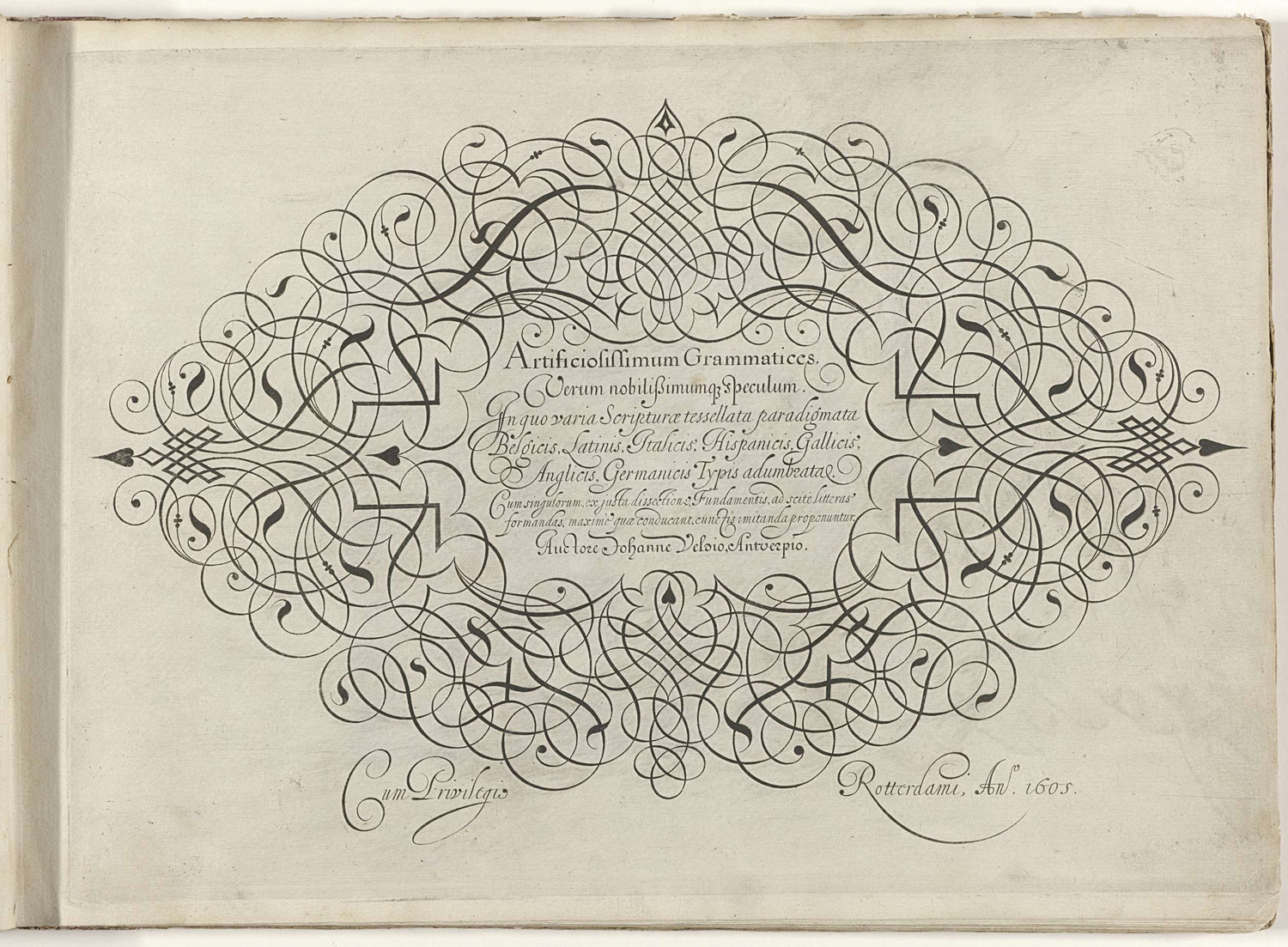

Les calligraphes du début du XVIIème siècle ont pris acte de cet état de fait et essayé de synthétiser les différentes écritures dans leurs manuels.

C'est tout le but de ce magnifique frontispice, où Van den Velde, au début de son livre sans doute le plus beau, nous promet de tout nous apprendre sur les écritures belges, latines, italiennes, espagnoles, gauloises, anglaises, allemandes, sans oublier les différents types de flamandes.

Je m'attacherai seulement aux lettres françaises, italiennes et flamandes. (j'ai classé la Fraktur avec les gothiques).

Mais auparavant, un petit tour d'horizon me semble intéressant.

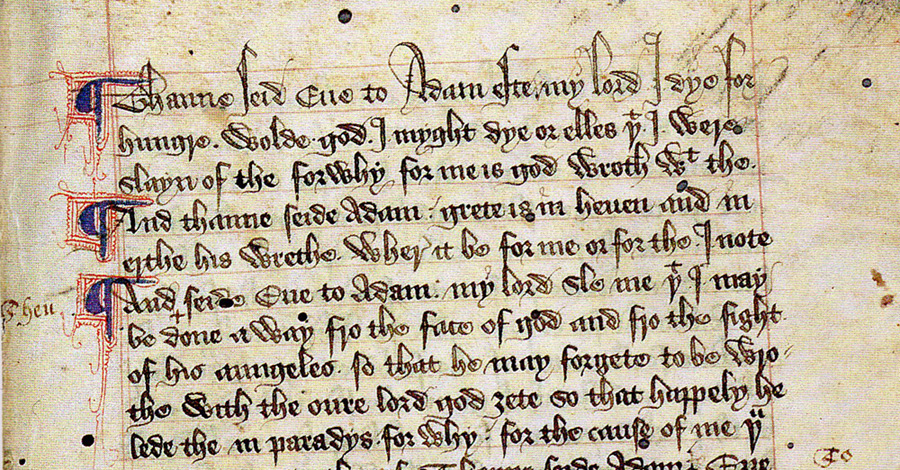

En premier lieu la lettre anglaise dont je ne compte plus reparler ensuite.

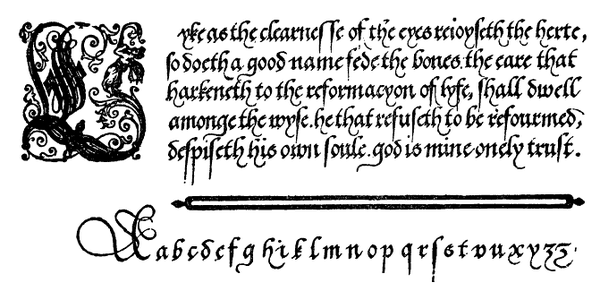

Elle dérive de la bâtarde anglaise dont voici un exemple datant de 1415.

David Harris nous apprend dans son livre ''L'ABC du calligraphe'' que les caractéristiques anglaises résident dans le ''w'' de forme particulière et dans les boucles terminales des ascendantes, très marquées, en ''trompe d'éléphant''.

Au début du XVIIème siècle, ces caractéristiques passent plus inapperçues, particulièrement dans les deux exemples suivant qui, il faut bien le dire ne sont qu'à moitié de mains anglaises.

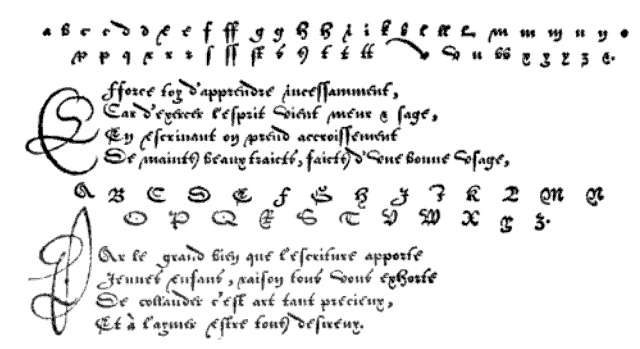

Le premier est de Jean de Beauchesne, calligraphe parisien (1538-1620), huguenot qui s'est à plusieurs reprises mis à l'abri en Angleterre et qui a donc eu une carrière dans ces deux pays.

Les ''trompes d'éléphant'' ne sont plus qu'un souvenir et le ''w'' n'a rien de bien particulier et n'apparait même pas dans la ligne des minuscules.

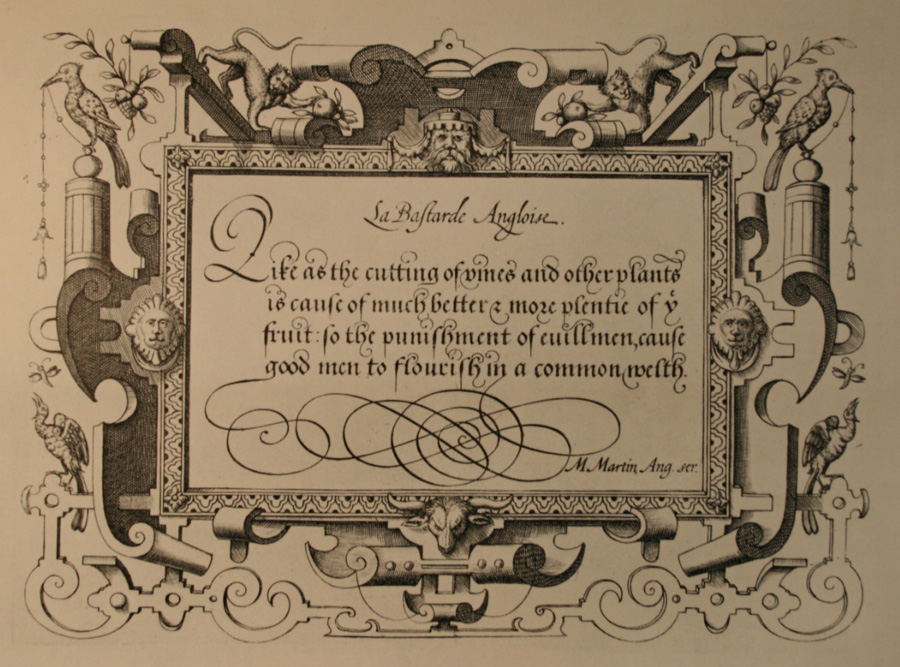

Le dernier exemple est extrait du livre ''Theatrum Artis Scribendi'' édité en 1594 par Jodocus Hondius, calligraphe flamand né en 1563 et mort en 1612.

Ce livre, outre des travaux de lui-même collige des écritures d'autres calligraphes dont Jean de Beauchesne ainsi que des anglais comme Bales et Martin.

Cet exemple, là encore, quoique de la main de l'anglais M.Martin, ne montre plus les anciennes caractéristiques ou alors sous forme d'évocation.

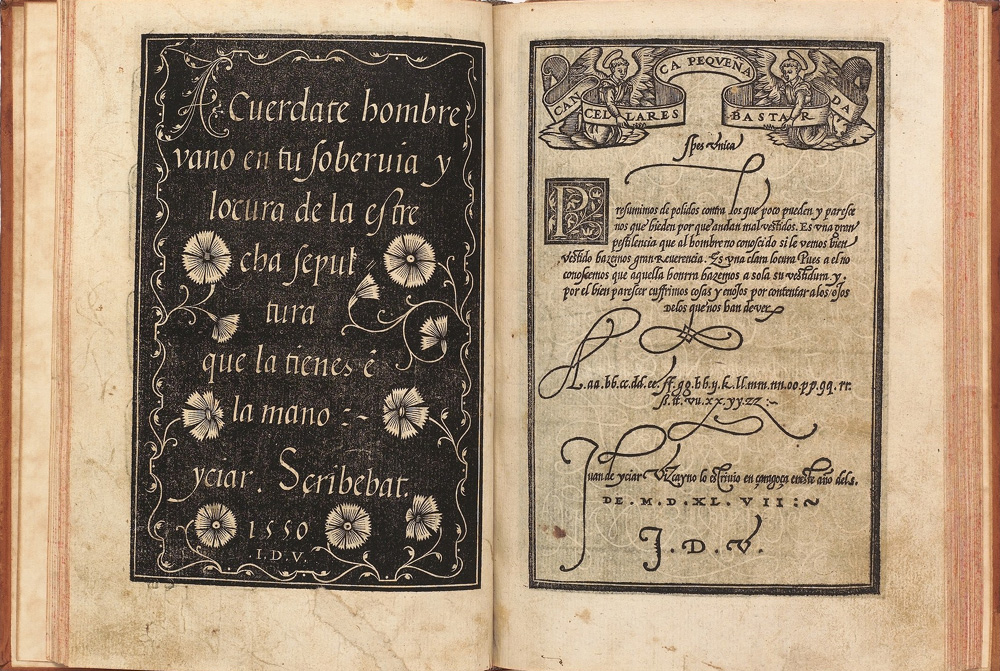

Concernant la lettre espagnole, je n'ai pas connaissance de particularisme ibérique gothique.

Pour moi, la lettre espagnole est une chancelière de très grande qualité mais sans spécificité marquée.

Le premier exemple est de Juan de Yciar (1522-après 1573) car c'est le premier calligraphe espagnol de renom.

En deuxième, un exemple de Francisco Lucas (1540-?)

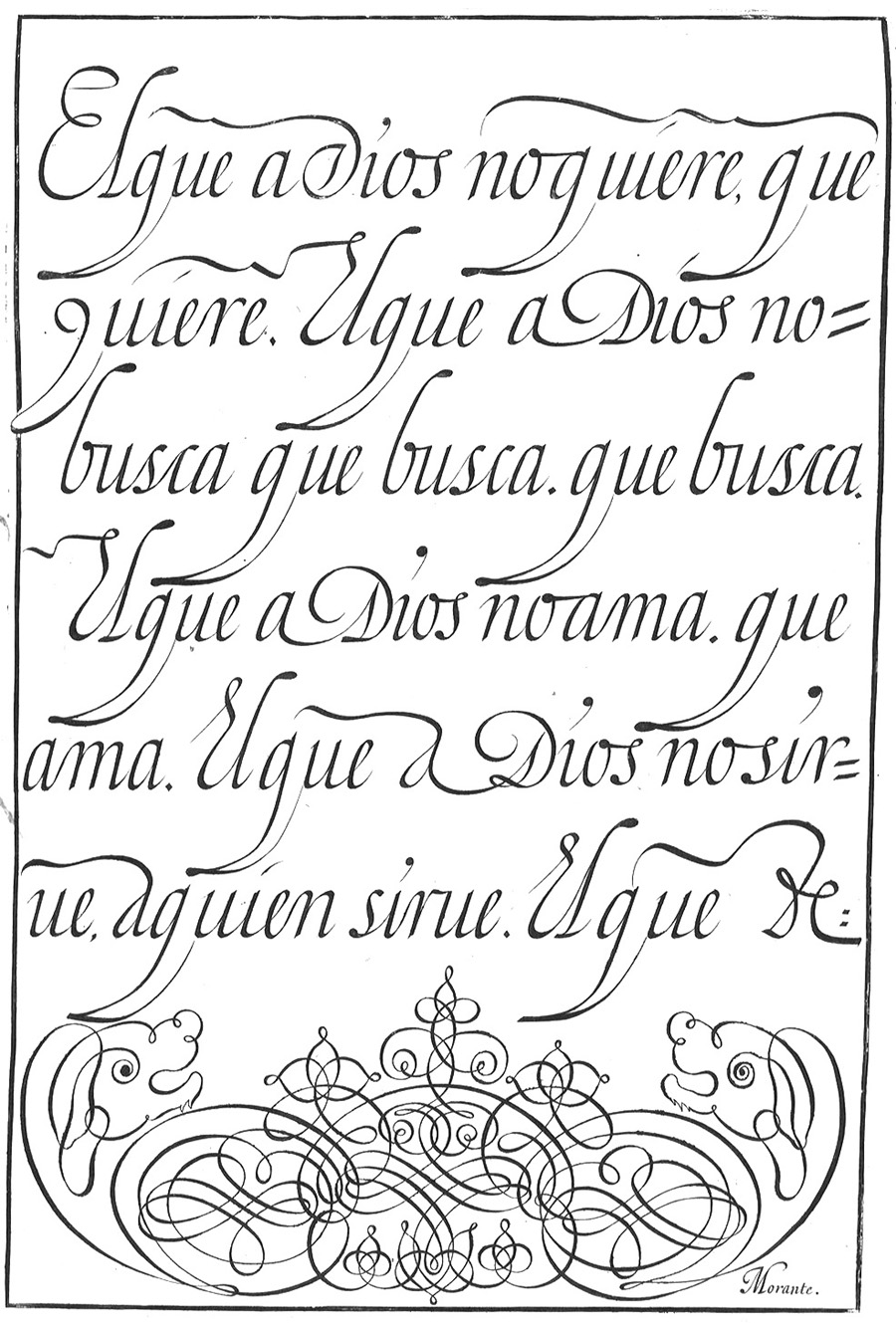

Mon dernier exemple espagnol sera du célèbre Pedro Diaz Morante né en 1565 qui ne publiera qu'à partir de 1616.

L'école de calligraphie espagnole ne s'arrête pas avec Morante mais de grands noms vont se succéder jusqu'au XVIIIème siècle.

Néanmoins il n'y aura jamais de véritable individualité espagnole.

J'appuierai cette affirmation avec ce dernier exemple, non espagnol celui-là, extrait de l'ouvrage ''Gramato-Graphices'' paru en 1605 de Corneille Boissens (1569-1635), calligraphe flamand extraordinaire.

On y remarque que, malgré tout le génie de Boissens, la lettre espagnol reste définitivement sans particularité (hormi sa beauté, ce qui est, en fait, l'essentiel).

Les lettres suivantes sont, elles, bien individualisées et vont connaître une longue histoire, souvent jusqu'à nos jours.

De ce fait, elles seront plus développées dans leurs châpitres respectifs.

En premier lieu, la lettre allemande que je traite avec les écritures gothiques car elle en est une prolongation directe.

Non influencée par la chancelière, elle subit néanmoins les évolutions de la Renaissance pour donner naissance à la baroque Fraktur.

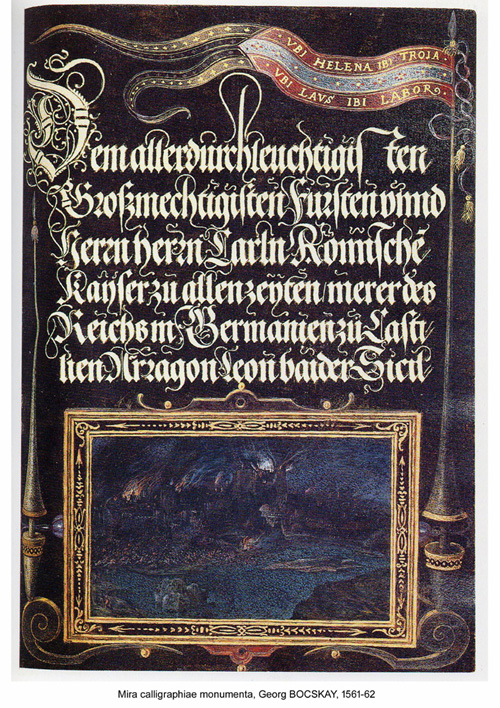

Comme exemple, une page du ''Mira calligraphiae monumenta'' écrite par G.Bocskay en 1561.

Il ne s'agit pas ici d'une gravure, contrairement à tous les autres exemples, mais bien d'un texte calligraphié sur parchemin (12,4x16,6 cm)

Autre écriture importante, mais qui, contrairement à la précédente, n'aura pas de descendance : la lettre flamande.

Elle est importante car elle permet aux calligraphes toutes les virtuosités que l'on peut imaginer.

Je crois qu'aucune autre écriture par la suite n'aura cette liberté dans la virtuosité.

Ici je ne donne qu'un petit exemple, celui de la flamande du 1er type selon Van den Velde, celui que l'on donne aux débutants pour commencer à s'exercer.

La lettre italienne est issue de la Cancellaresca moderna.

Même si je n'en parle pas ici, elle ne supprime aucunement ni les autres chancelières ni les lettres humanistiques qui seront traitées par TOUS les calligraphes de quelque origine que ce soit.

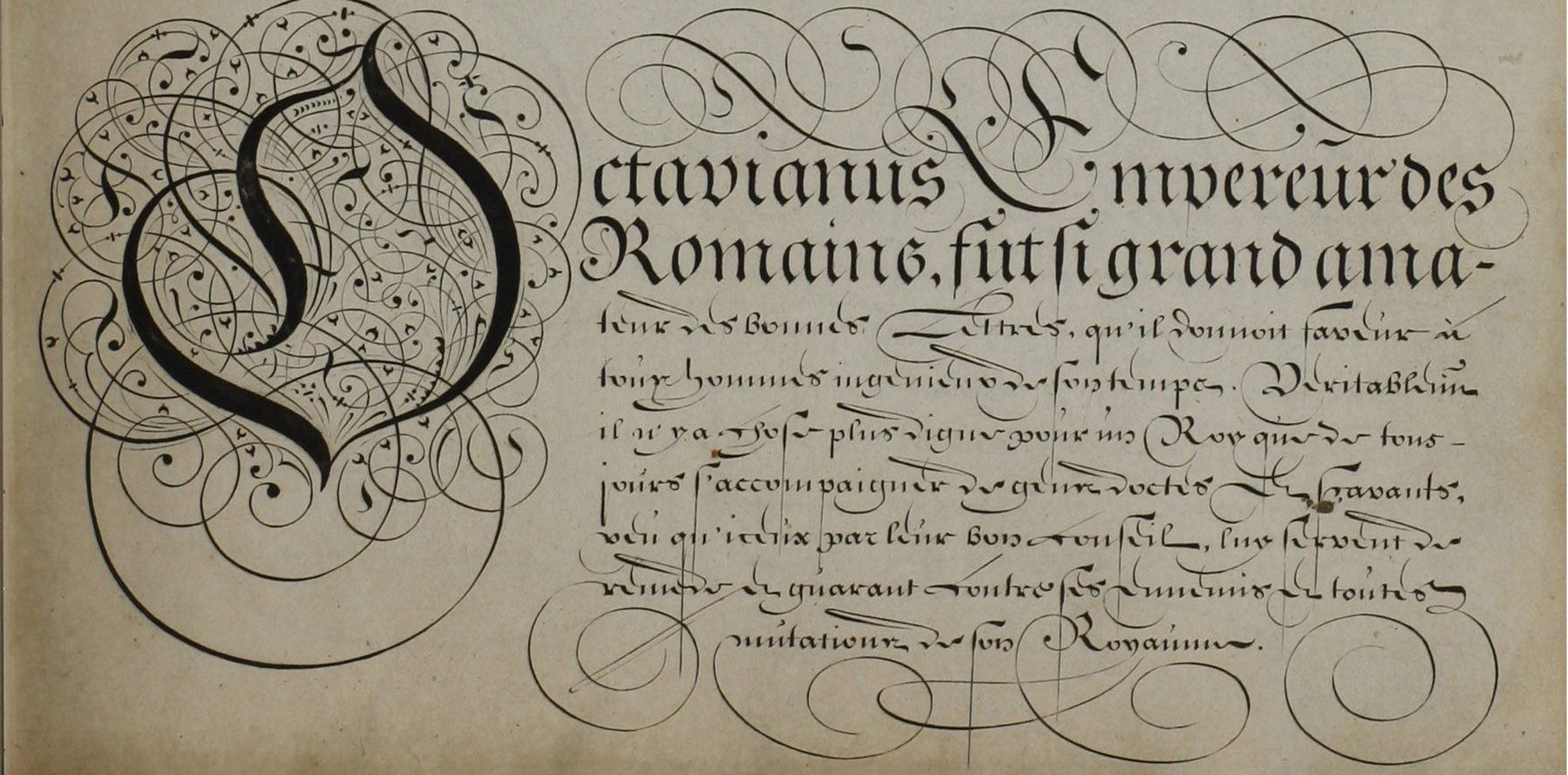

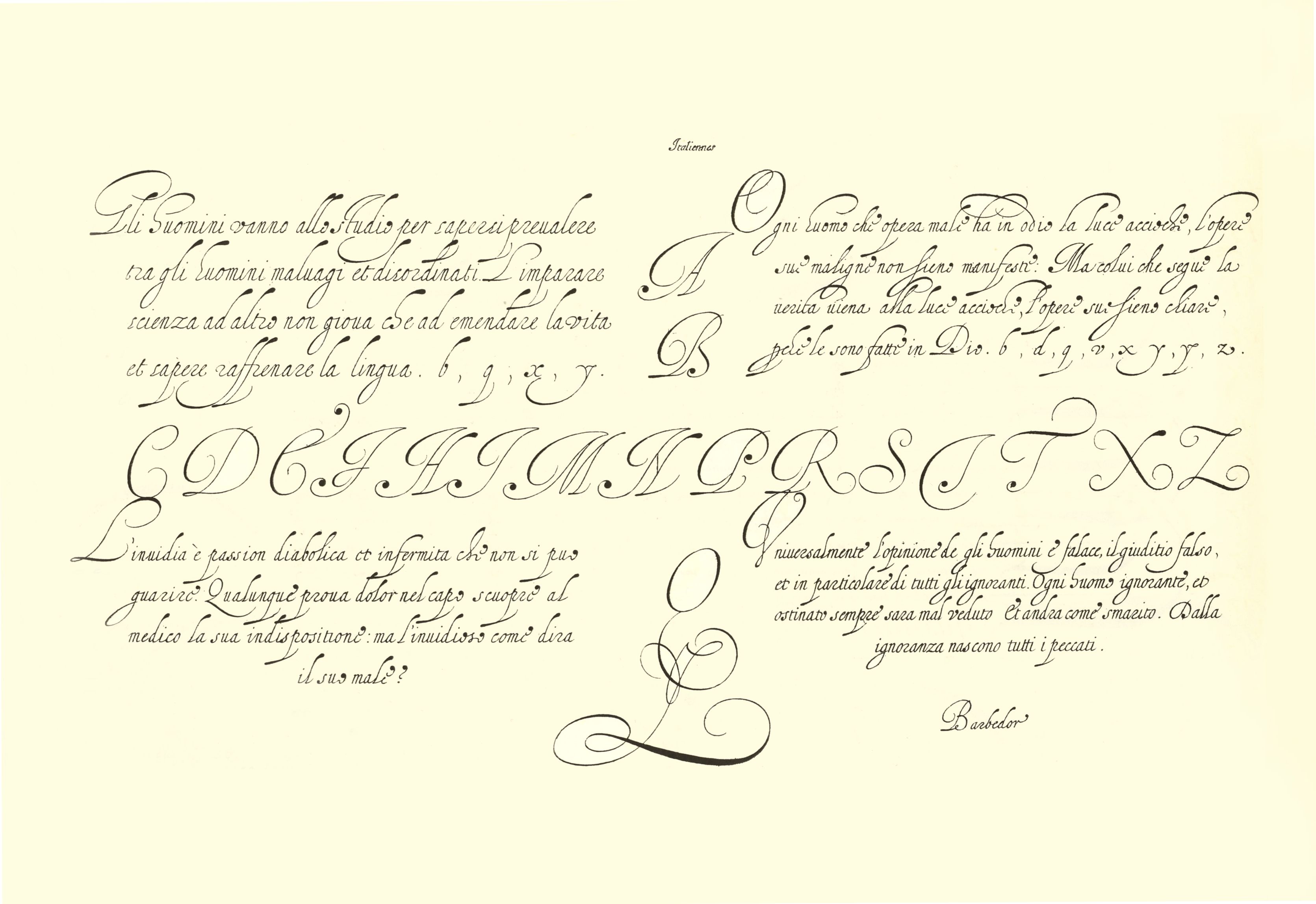

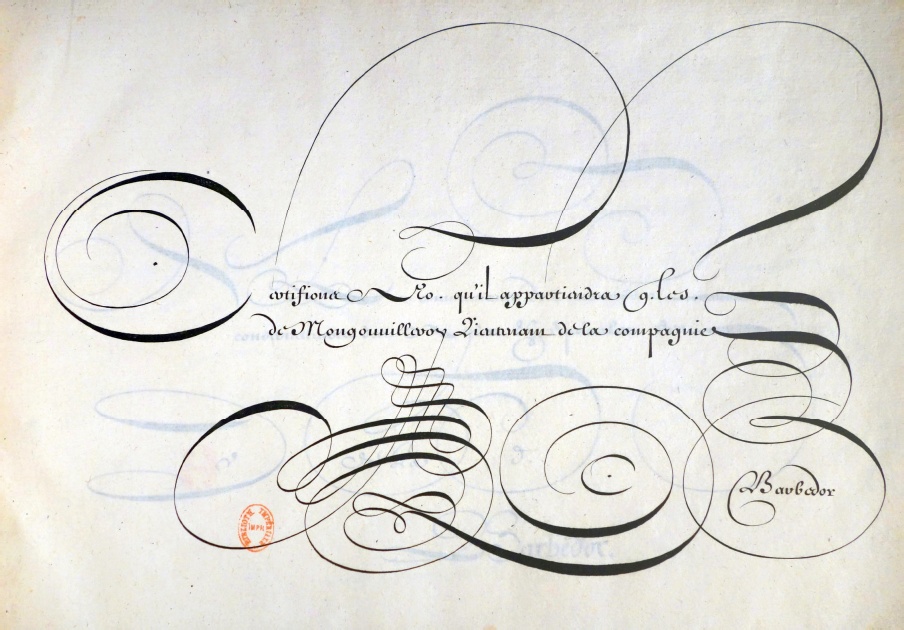

Comme exemple, je mets une page de Louis Barbedor (1589-1670), le plus célèbre des calligraphes français du XVIIème siècle.

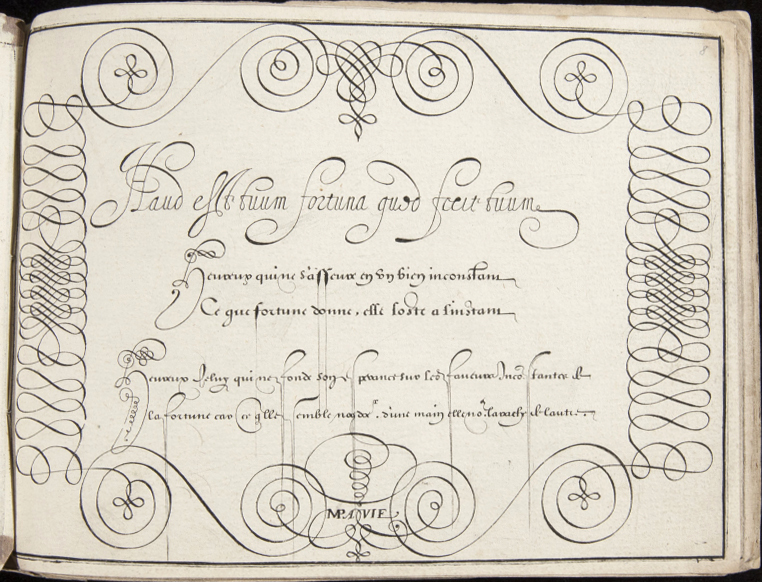

Pour terminer cette introduction, un simple exemple de lettre française.

Il s'agit d'une page du livre ''Le premier essay de la plume'' publié en 1608 par Marie Pavie, une des toutes premières calligraphes, française bien sur.

Premier essay réussi, il va sans dire.

Il montre deux lignes de lettre française entre une ligne de lettre italienne et deux de flamande du 2nd type.

L 'encadrement d'arabesques est éminemment français du début XVIIème.

Terminologie

Le terme de ''lettre française'' nécessite quelques précisions du fait de l'évolution de son sens et de ce qu'il recouvrait, au cours du temps.

A la fin du XVIème siècle, la bâtarde gothique, variante calligraphique de la cursive gothique (donc plus formelle), a évolué vers une forme nouvelle d'écriture.

Cette écriture sera copiée par le typographe Robert Granjon en 1557 et sera nommée ''lettre de civilité'' à partir du XVIIIème siècle (du fait que les livres ainsi imprimés étaient surtout des livres de savoir-vivre).

Cette ''lettre de civilité'' aura un succès foudroyant et de nombreux livres seront imprimés avec cette typo; mais ce ne fut qu'un feu de paille car en moins de 50 ans, elle fut presque complètement oubliée, pour resurgir un siècle plus tard de manière épisodique jusqu'au XIXème (de nos jours, quelques polices s'en inspirent).

Inversement, cette lettre devenue typographique fut reprise par les calligraphes (c'est le premier mouvement dans ce sens là).

Ces derniers ont donc développé à partir de cette lettre de civilité, à la fin du XVIème siècle, une nouvelle écriture nommée ''bastarde françoise'' ou ''lettre financière'' ou encore ''lettre françoise''.

Les deux premiers termes sont ambigus, peu précis (la financière du XVIIIème ne ressemble plus guère à celle du XVIème) et recouvrent parfois plusieurs utilisations (ainsi Louis-René Luce au XVIIIème parle de financière pour la bâtarde classique qui découle en fait de la lettre italienne).

Je parlerai donc de ''lettre française'' pour cette écriture intermédiaire entre la bâtarde gothique et la ronde, et qui fut utilisée de 1550 à 1650 environ.

Par arrêté du Parlement de Paris, il fut demandé en 1632 à Louis Barbedor, alors syndic de la confrérie des Maître-écrivains, de codifier cette écriture.

Il le fit en en arrondissant les angles qui lui restaient de ses origines gothiques.

Il en montra des exemples, entre autres, dans son livre ''Les Escritures financière et italienne bastarde dans leur naturel...''.

On voit que le flou terminologique s'installe et va durer en fait jusqu'à nos jours, s'aggravant même, puisqu'au XVIIIème on nous dit que LES lettres françaises sont au nombre de trois (la ronde, la bâtarde et la coulée), et depuis le XXème, où la bâtarde (du XVIIIème, que j'appelle classique), totalement ignorée des anglo-saxons, est alors confondue avec la bâtarde gothique.

Ci-dessous quelques exemples d'écritures toutes appelées ''Bâtarde''

Lettre française en partie issue de la précédente et qui précède la Ronde

Page du Calligraphe Guillaume le Gangneur (1553-1624)

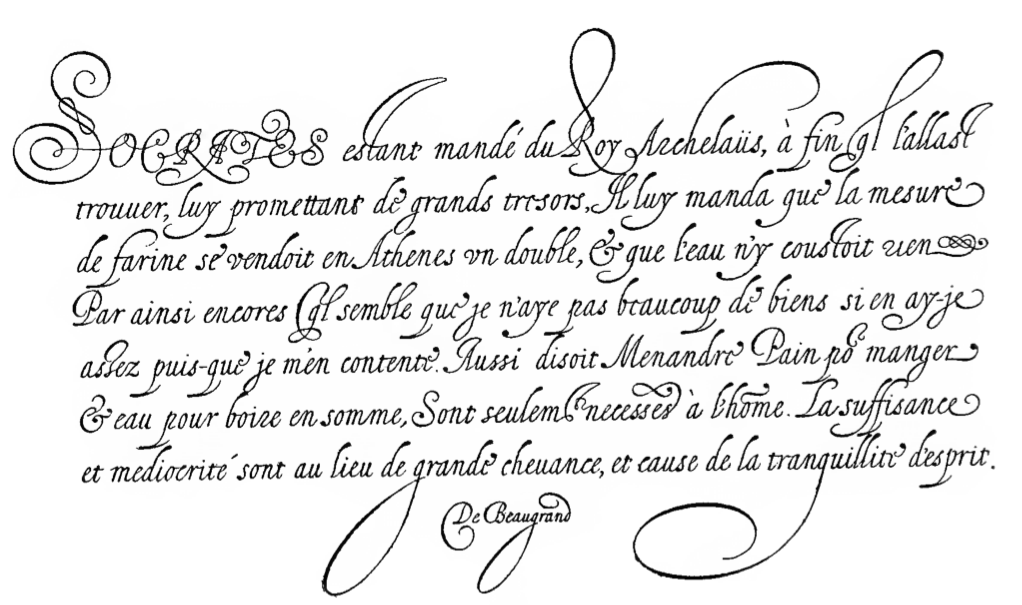

Bâtarde italienne due au calligraphe Jean de Beaugrand (1562-1600), père de Baptiste de Beaugrand également calligraphe, dans son ouvrage ''Poecilographie'' de 1598.

Il s'agit donc de ce que j'appelle ''Lettre italienne'' issue de la cancellaresca moderna et qui précède la bâtarde classique.

Exemple type d'appellation source de problèmes : ''Courante italienne bastarde secrétarienne à la française''

Oeuvre de Lucas Materot, formidable calligraphe, dans son livre ''Les Oeuvres...'' justement

Pour résumer cette question embrouillée, en sachant que les périodes se chevauchent, on trouve

- Au XVème (début Renaissance) : les lettres humanistiques et la bâtarde gothique

- Au XVIème (fin Renaissance) : les lettres chancelières et la lettre de civilité (en typo)

- Au XVIIème (le Baroque) : la lettre française et la lettre italienne (mais aussi flamande, allemande, espagnole)

- Au XVIIIème (le Classique) : la Ronde, la Bâtarde et la Coulée (les trois constituant ''les lettres françaises'').

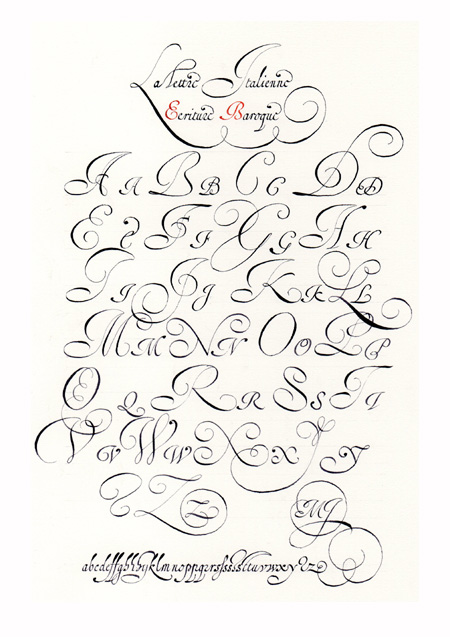

Modèle pédagogique

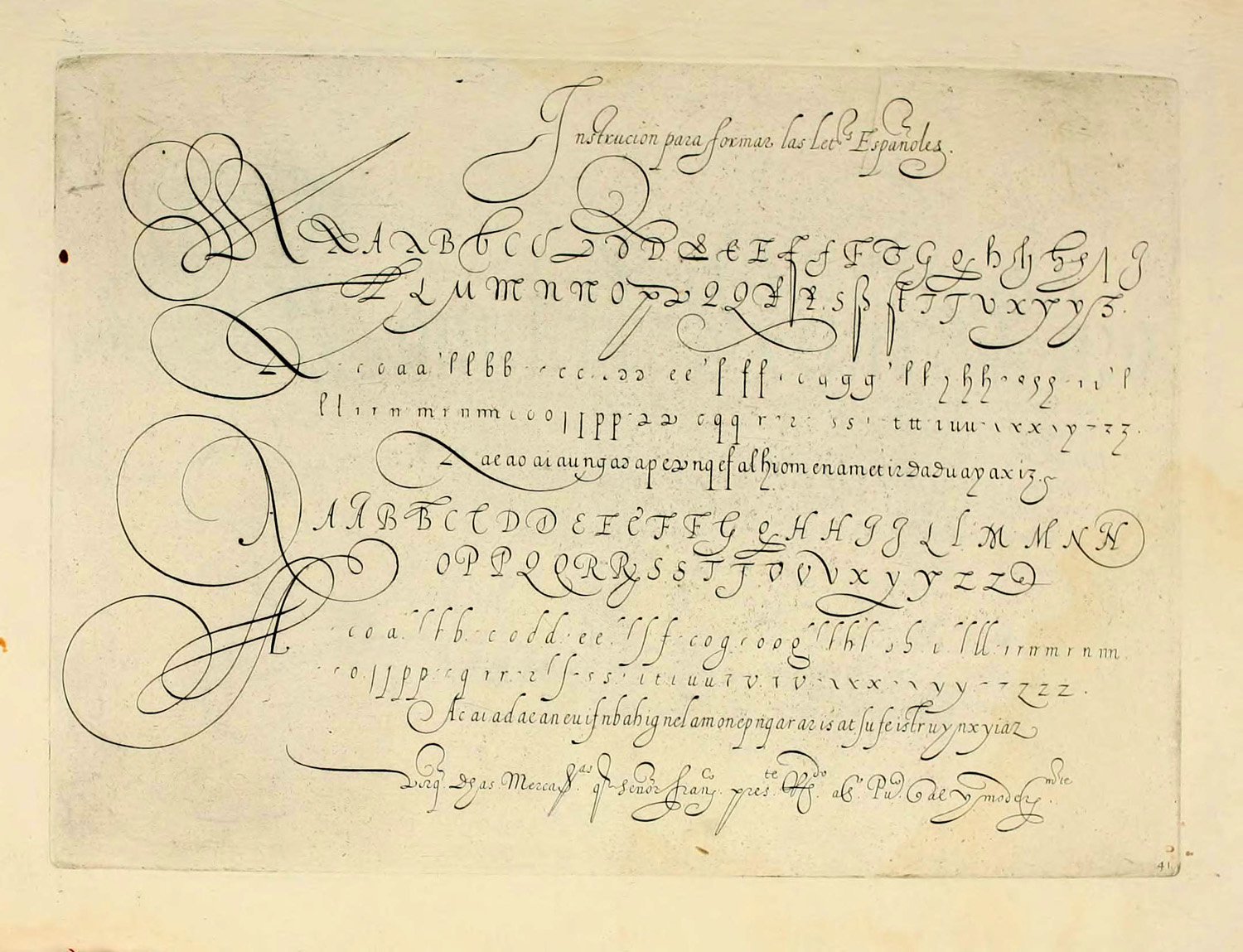

Ce modèle présente 3 alphabets.

Le 1er est composé de grandes capitales, qui préfigurent les capitales majeures de la bâtarde classique.

Je les ai tracées à la plume fine (voir la vidéo).

Le 2ème montre des petites capitales; ce sont celles qui seront utilisées dans le corps de texte.

Je les ai écrites avec la même plume carrée que celle utilisée pour le 3ème alphabet, celui des minuscules.